【2025】博多の夏を駆け抜ける魂の祭り、博多祇園山笠がやってくる!

福岡・博多の町が、一年で最も熱く盛り上がる季節がやってきます!博多三大祭りのひとつ「博多祇園山笠(はかたぎおんやまかさ)」は、博多っ子の誇りと情熱が詰まった夏の風物詩。趣向を凝らした巨大な山笠を担ぎ、威勢の良い掛け声を上げて走る男たちの姿は、この時季ならでの光景です。ぜひ生で見物して、その迫力を体感してみませんか?博多祇園山笠の魅力を紹介します。

博多祇園山笠とは

毎年7月1日~15日に行われる「博多祇園山笠」。その歴史は780年以上前の鎌倉時代にさかのぼります。1241年、博多の町に疫病が流行した際、承天寺の開祖・聖一国師円爾(しょういちこくし えんに)が施餓鬼棚(せがきだな)を担いで町中を練り歩き、疫病退散を祈願したことが始まりといわれています。国の重要無形民俗文化財に指定されており、2016年にはユネスコ無形文化遺産にも登録されました。

この博多祇園山笠と深く結びついているのが、博多の総鎮守・櫛田神社。舁き山笠(かきやま)が櫛田神社の境内に駆け込み、清道旗(せいどうき)を回って神前でその勇姿を披露する一連の奉納行事は「櫛田入り」と呼ばれ、最大の見どころのひとつです。

Column

“動”の舁き山笠、“静”の飾り山笠

博多祇園山笠の主役である山笠には、「舁き山笠(かきやま)」と「飾り山笠(かざりやま)」の2種類があります。実際に人々が担いで走る(=舁く)のが舁き山笠。武者人形など勇壮でダイナミックな装飾が特徴で、重さは1t以上に及びます。

飾り山笠は、華やかできらびやかな装飾や照明が施され、福岡市内十数カ所に展示されます。正面(表)と裏(見送り)で異なるテーマが設定されていることもあり、写真映えは抜群!上川端通商店街の飾り山笠のみ、“走る飾り山笠”として追い山笠ならしや追い山笠に登場します。

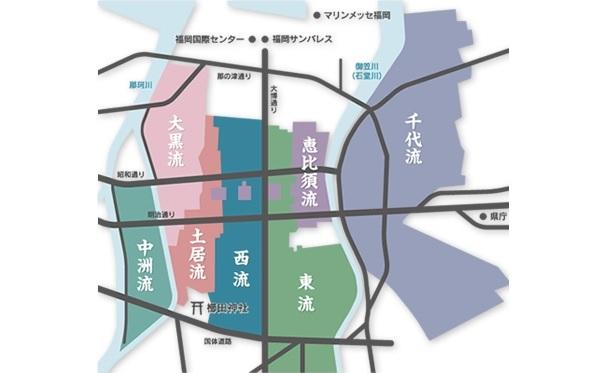

舁き山笠を持つ「七流」

博多祇園山笠の行事は、「流(ながれ)」という町内グループを単位として運営されます。豊臣秀吉による天正15年(1587年)の「太閣町割り」が起源といわれ、東は御笠川、西は博多川を境にして町割りを行い、十数カ町をまとめたひとつの区画を「流」と呼びました。これが現在の「七流(しちながれ)」(大黒流・東流・中洲流・西流・千代流・恵比須流・土居流)に受け継がれています。流ごとに舁き手(担ぎ手)の掛け声や法被の柄、山笠のデザインもさまざまなので、見物の際にはぜひ注目を!

※七流のうち東流と中洲流は、舁き山笠と飾り山笠の両方があります。

【2025年の七流】

一番山笠 東流(ひがしながれ)

二番山笠 中洲流(なかすながれ)

三番山笠 西流(にしながれ)

四番山笠 千代流(ちよながれ)

五番山笠 恵比須流(えびすながれ)

六番山笠 土居流(どいながれ)

七番山笠 大黒流(だいこくながれ)

Column

「祝いめでた」は一番山笠の特権!

一番~七番山笠の順番は固定ではなく、前年の順番から1つずつ繰り上がっていく「持ち回り制」(輪番制)です。中でも重責を担うのが一番山笠。祭りの幕開けを飾るため観客の注目が最も集まるのはもちろん、追い山笠ならしと追い山笠の「櫛田入り」では、山笠を止めて「博多祝い唄(祝いめでた)」を歌うことが唯一認められています。今年2025年の一番山笠は東流です。

前半スケジュール(7月1日~9日)

博多祇園山笠は、毎年7月1日~15日の15日間にわたって行われます。初日からフィナーレの追い山笠に向けて、ほぼ毎日数多くの神事があり、毎年同じスケジュールで実施されます。

7月1日~15日0:00 飾り山笠公開

博多部を中心に、福岡市内13カ所に絢爛豪華な飾り山笠が公開されます。

7月1日 当番町お汐井(おしおい)取り

各流の当番町が箱崎浜でお汐井(清めの砂)を取り、心身を清める神事。

7月1日 注連(しめ)下ろし

町の角に笹竹を立てて注連縄(しめなわ)を張り、区域内を清める神事。

7月1日 ご神入れ

山笠に神様を招き入れる神事。

7月9日 全流お汐井取り

各流の舁き手が勢揃いし、一斉に箱崎浜を目指す清めの神事。

祭りの前半、7月9日までは、舁き山笠が動くことはほぼありません。街を闊歩する粋な当番法被(長法被)姿を眺めながら、各所の飾り山笠を見て回りましょう。

後半スケジュール(7月10日~15日)

7月10日 流舁き(ながれかき)

流ごとに各区域内を山笠を舁いて回ります。

7月11日 朝山笠(あさやま)

早朝に各区域内を山笠を舁いて回ります。長年貢献した年長者や子どもを台に上げたり、「櫛田入り」の練習をする流もあります。

7月11日 他流舁き(たながれかき)

各流区域の外まで出て舁き回る、いわば相互表敬訪問のようなもの。2025年は東、中洲、千代、大黒の4流が実施。

7月12日 追い山笠(おいやま)ならし

15日の「追い山笠」の予行演習で、本番とほぼ同じコースを走ります。

7月13日 集団山笠見せ(しゅうだんやまみせ)

那珂川を越えて福岡部へ舁き入れるのはこの日だけ。

7月14日 流舁き

本番直前の最終調整。中洲、西、恵比須、土居、大黒の5流が実施。

7月15日 追い山笠

いよいよクライマックス。一番山笠から順番に博多の総鎮守・櫛田神社境内に舁き入れ、清道を回って奉納します。

必見ポイント① 追い山笠ならし:本番さながらの臨場感

「追い山笠ならし」は、7月15日の「追い山笠」に向けた予行演習のような行事で、毎年7月12日に行われます。全七流が参加し、一番山笠から順番に出走。コースはやや短めですが、追い山笠同様に「櫛田入り」し、タイムを競います。本番さながらの迫力と熱気に包まれ、また昼間に行われるので観客にとっても足を運びやすい、見どころの一つです。沿道の曲がり角やスタート直後の道幅が狭いところは、特に臨場感満点でおすすめ!

日程:7月12日の15:59スタート(毎年同じ時刻)

コース:約4km(櫛田神社→旧東町筋→大博通り→旧西町筋→奈良屋町廻り止め)

必見ポイント② 集団山笠見せ:七流が一斉に天神へ

「集団山見せ」は、福岡市の要請で昭和37年(1962年)から始まった行事で、毎年7月13日に行われます。舁き山笠が商人の町・博多から那珂川を越えて城下町・福岡(天神エリア)に入る唯一の日で、全七流が一斉に市内中心部を駆け抜ける姿は壮観です。

集団山笠見せの往路では、福岡市長や福岡県知事、地元財界の要人、福岡ゆかりの著名人など、多くの知名士が台上がり(舁き山笠に乗ること)するのが恒例。市民にも観光客にも人気のイベントなので混雑しますが、道幅が広く道路の両側から見物しやすいので、観覧初心者にもおすすめです。

日程:7月13日の15:30スタート(毎年同じ時刻)

コース:往路=約1.3km(呉服町交差点→明治通り→福岡市役所前)/復路=約800m(福岡市役所前→明治通り→青龍堂前)

必見ポイント③ 追い山笠:極限の緊張感と魂のぶつかり合い

祭りのクライマックスは最終日に行われる「追い山笠」。7月15日の早朝4:59に一番山笠が動き出します。夜明け前のまだ暗い中、激しい太鼓の音と「オイサッ、オイサッ!」の掛け声とともに「櫛田入り」。一番山笠だけが歌うことを許される「博多祝い唄(祝いめでた)」を披露した後、境内を出て博多の町を疾走し、廻り止め(ゴール)を目指します。

一番山笠以降は5分おきに「櫛田入り」し、七番山笠の後はいよいよ、“走る飾り山笠”こと八番山笠「上川端通」が登場。明治時代まではこうした背の高い山笠を豪快に舁いていたと伝えられ、高さ10mを超える巨大な飾り山笠が動く迫力に圧倒されます!

日程:7月15日の4:59スタート(毎年同じ時刻)

コース:約5km(櫛田神社→旧東町筋→大博通り→旧西町筋→横町筋→須崎町廻り止め)

Column

追い山笠の廻り止め・計測所

追い山笠のゴール地点となる「廻り止め(まわりどめ)」。かつては須崎問屋街の入り口でした。そのすぐ横に、老舗菓子店「石村萬盛堂」の本店があります。店舗の2階には年に一度、7月15日の早朝にだけ開く「計測所」があり、ここに櫛田神社の神職や宮総代など関係者が集まって各流のタイムを計ります。

飾り山笠を見に行こう!

飾り山笠は、7月1日から15日の午前0時頃まで、福岡市内13カ所で公開されます。櫛田神社に向いた面を「表」、その後方を「見送り」と呼び、それぞれ博多人形師による絢爛豪華な人形が飾られます。

「表」には勇壮な武者物、「見送り」には親しみやすい童話や話題のテレビアニメなどが題材になることが多く、今年2025年は「推しの子」や「ワンピース」が登場。かつては高さが16mほどもあった山笠を舁いていましたが、明治時代に電線の敷設が進み、実際に動く「舁き山笠」と展示用の「飾り山笠」に分けられました(東流と中洲流は、現在も舁き山笠と飾り山笠の両方があります)。

山笠は通常「山小屋」に納められていますが、商業施設内や屋内では山小屋を建てないことも多く、360度全方向からじっくり眺めることができます!飾り山笠めぐりには地下鉄の利用が便利でおすすめ。天神エリア、中洲・川端エリアには複数の飾り山笠が近接しているので、徒歩でも効率よく回ることができます。

①東流

【設置場所】大博通り沿い、呉服町交差点そば「呉服町ビジネスセンタービル」1Fロビー

【アクセス】福岡市地下鉄箱崎線「呉服町駅」5番出口すぐ

【表標題】義士誓(ぎしのちかい)

【見送り標題】義士誓(ぎしのちかい)

福岡市地下鉄箱崎線「呉服町駅」5番出口の階段を上ると、正面に見えます。すぐ横の歩道上には舁き山笠の山小屋もあり、1カ所で両方見物できるポイントです。

「他流舁き」ではJR博多駅に舁き入れるのが恒例。今年も7月11日(金)18:15頃、博多駅博多口駅前広場に数百名の舁き手が集まり、「博多祝い唄」と「博多手一本」を披露します!

②中洲流

【設置場所】中洲大通り沿い「ホテルリソルトリニティ博多」前

【アクセス】福岡市地下鉄空港線「中洲川端駅」1番出口から徒歩約1分

【表標題】呑取日本号(のみとりにほんごう)

【見送り標題】鞍馬山剣術指南(くらまやまけんじゅつしなん)

山小屋のそばには太鼓櫓があり、舁き出しの際に太鼓が打ち鳴らされます。

⑧上川端通

【設置場所】上川端商店街内(川端通商店街アーケード内の南側)※キャナルシティ博多側

※追い山笠の後は「川端ぜんざい広場」で常設展示

【アクセス】福岡市地下鉄空港線「中洲川端駅」5番出口から徒歩約2分

【表標題】ヤマタノオロチ

【見送り標題】TVアニメ【推しの子】

“走る飾り山笠”として有名で、アーケードの天井に届くほどの高さは圧巻!山笠期間中は2日に一度、上川端商店街内で設置場所を移動しています。川端ぜんざい広場に展示された姿は、対岸からも眺めることができます。

⑨福岡ドーム

【設置場所】マークイズ福岡ももち2F ももちステージ

【アクセス】福岡市地下鉄空港線「唐人町駅」1番出口から徒歩約10分

※天神、博多駅エリアから西鉄バス「PayPayドーム」「九州医療センター」バス停すぐ

【表標題】鷹軍団唯一無二(たかぐんだん ゆいつむに)

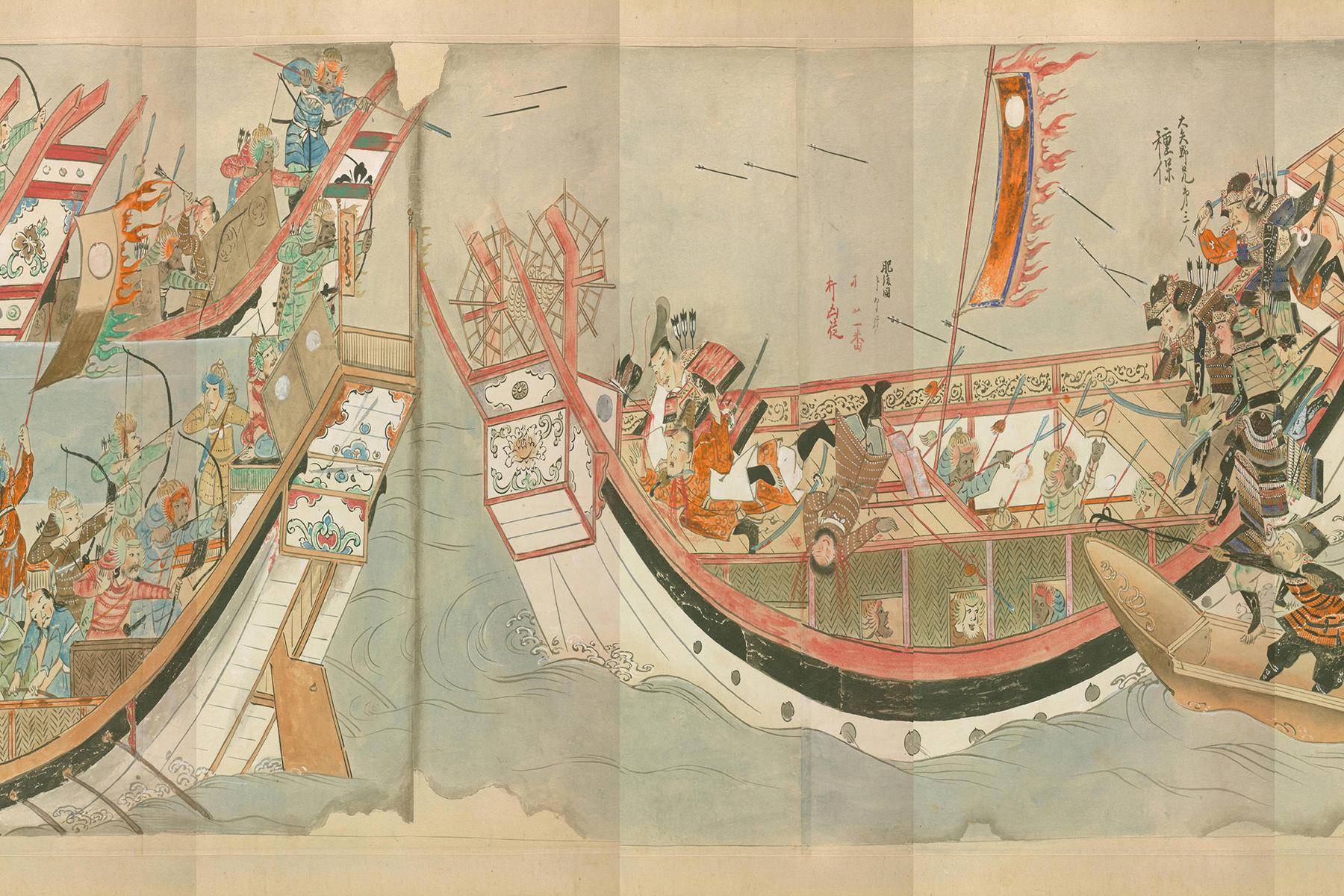

【見送り標題】蒙古来(もうこきたる)

他の飾り山笠と異なり、「表」に福岡ソフトバンクホークスの小久保監督、周東選手、柳田選手、東浜投手の人形が飾られ、「見送り」が武者物。下から見上げるだけでなく、上階やエスカレーターから至近距離で鑑賞できます。

⑩博多駅商店連合会

【設置場所】博多駅博多口(JR博多シティ前)

【アクセス】福岡市地下鉄空港線・七隈線「博多駅」西14番出口すぐ

【表標題】決戦立花山(けっせんたちばなやま)

【見送り標題】ワンピース

九州の玄関口、JR博多駅前に建つ巨大な山小屋が目印。博多阪急2Fの歩行者専用デッキや3Fスタジオテラスからの眺めも抜群です。

⑪キャナルシティ博多

【設置場所】キャナルシティ博多 B1サンプラザステージ

【アクセス】福岡市地下鉄七隈線「櫛田神社前駅」から徒歩約3分(歩道橋直結)、空港線「中洲川端駅」から徒歩約10分

【表標題】鎮西三雄博多護(ちんぜいさんゆうはかたをまもる)

【見送り標題】北斎三十六景縁(ほくさいさんじゅうろくけいのえにし)

曲線が特徴的な建物と運河・噴水を背景に、さまざまな角度から楽しめます。3階から見下ろすとこんな見え方に!

また7月1日(火)~7月14日(月)の20:00/21:00からは、映像・光・水の演出を取り入れたアクアパノラマ「YAMAKASA」を限定上演(各4分)。豪華な飾り山笠と大迫力の映像ショーの共演をお見逃しなく。

⑫川端中央街

【設置場所】川端中央商店街(川端通商店街アーケード内の北側)※明治通り・博多リバレイン側

【アクセス】福岡市地下鉄空港線「中洲川端駅」5番出口から徒歩約1分

【表標題】源平盛衰扇の的(げんぺいせいすいおおぎのまと)

【見送り標題】つくろう、ユニークな未来。

⑧上川端通の飾り山笠と同じ川端通商店街アーケード内にあり、こちらも山笠期間中の2、3日に一度、川端中央商店街内を移動しています。そのため、日によってはお互いの距離がとても近くなり、1枚の写真に収められることも!

⑬ソラリア

【設置場所】ソラリアプラザ 1Fイベント広場「ゼファ」

【アクセス】福岡市地下鉄空港線「天神駅」6番出口から徒歩約3分、七隈線「天神南駅」2番出口から徒歩約4分

【表標題】決戦壇ノ浦(けっせんだんのうら)

【見送り標題】宰府浦ノ城合戦(さいふうらのじょうかっせん)

吹き抜けの上階から全体を見下ろすことができます。最上部の飾りも間近で見られ、細かい細工に感動!

⑭新天町

【設置場所】新天町商店街メルヘン広場内

【アクセス】福岡市地下鉄空港線「天神駅」6番出口から徒歩約1分

【表標題】月華かぐや乃泪(げっかかぐやのなみだ)

【見送り標題】サザエさん

タイミングが合えば、メルヘン時計のからくり人形との共演が見られます。すぐそばには、7月5日(土)に天神の「きらめき通り」などを流れ舁きする「子供山笠」も展示されています。

⑮博多リバレイン

【設置場所】博多リバレイン1F フェスタスクエア(博多リバレインモールとホテルオークラ福岡の間のアーケード内)

【アクセス】福岡市地下鉄空港線「中洲川端駅」6番出口から徒歩約3分

【表標題】関ケ原長政武勲之誉(せきがはらながまさぶくんのほまれ)

【見送り標題】決闘巌流島(けっとうがんりゅうじま)

以前は明治通り沿いの歩道に建てられていましたが、2019年から現在の場所に変更(写真5枚目参照)。流舁きの日には、大黒流の舁き山笠がすぐそばを疾走します。

⑯天神一丁目

【設置場所】大丸福岡天神店1F エルガーラ・パサージュ広場

※追い山笠の後は九州国立博物館で約半年展示

【アクセス】福岡市地下鉄七隈線「天神南駅」3番出口すぐ

【表標題】大乱弘安役(たいらんこうあんのえき)

【見送り標題】鬼ケ島(おにがしま)

⑰渡辺通一丁目

【設置場所】ホテルニューオータニ博多前

【アクセス】福岡市地下鉄七隈線「渡辺通駅」2番出口から徒歩約1分

【表標題】決戦岩屋城(けっせんいわやじょう)

【見送り標題】愛と勇気のアンパンマン

【番外】櫛田神社

【設置場所】櫛田神社境内(通年展示)

【アクセス】福岡市地下鉄七隈線「櫛田神社前駅」から徒歩約2分、空港線「中洲川端駅」「祇園駅」から徒歩約6分

【表標題】倭建之西征(やまとたけるのせいせい)

【見送り標題】船弁慶(ふなべんけい)

山笠見物の前後に!おすすめ立ち寄り&お土産スポット

「博多町家」ふるさと館

1Fの物産棟「hakatakara(ハカタカラ)」では、博多祇園山笠をモチーフにした手ぬぐいや扇子、ポストカードなど、さまざまなグッズを扱っています。七流各町の水法被姿がパッケージに描かれたDECOチョコは、ちょっとしたお土産にぴったり!

展示棟の2Fでは、2025年7月27日(日)まで「博多祇園山笠展 We are のぼせもん's」を開催中。「のぼせもん」とは博多弁で「のぼせている人」のこと。特に、山笠が大好きで夢中になっている人を表します。山笠に携わる”のぼせもん”へのインタビューを通して、“のぼせもん”になるほどの山笠の魅力、山笠に対する”のぼせもん”の想いを展示しています。

【アクセス】福岡市地下鉄七隈線「櫛田神社前駅」から徒歩約3分、空港線「祇園駅」から徒歩約5分 ※櫛田神社からすぐ

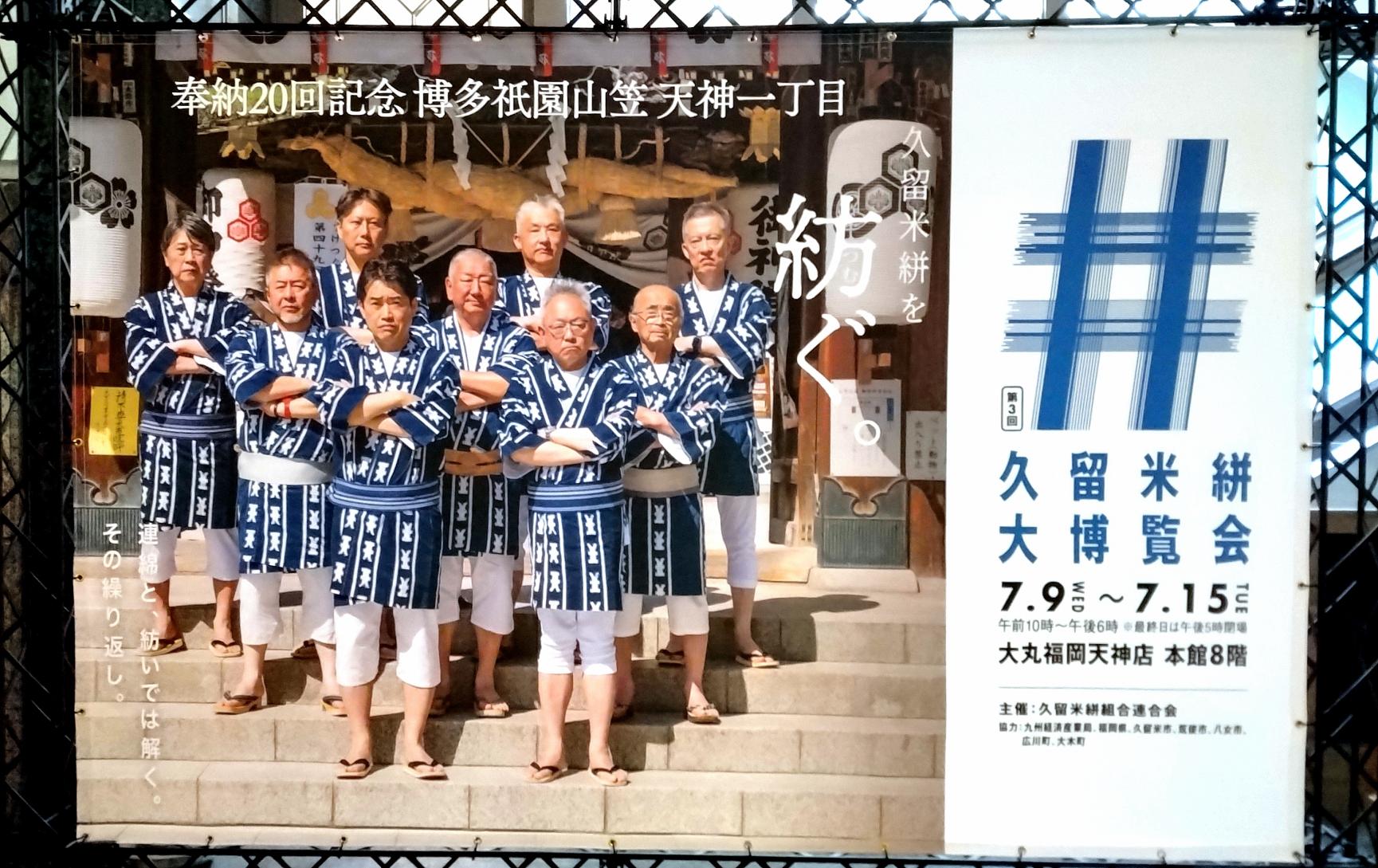

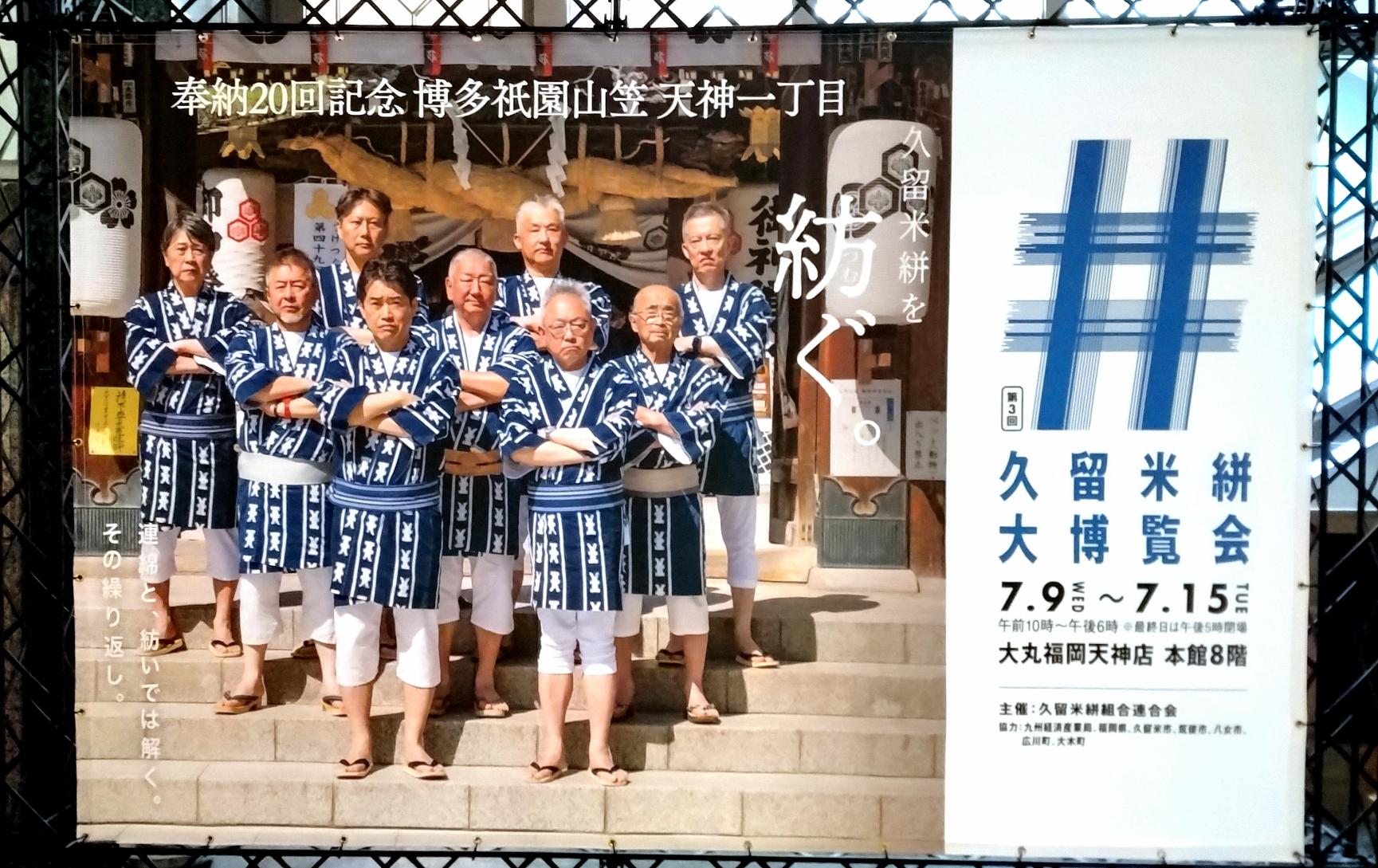

久留米絣大博覧会

博多祇園山笠の長法被(※)に使われているのは、日本三大絣のひとつに数えられる福岡の伝統工芸品「久留米絣」です。福博の町が博多祇園山笠の熱気に包まれる中、大丸福岡天神店で「第三回久留米絣大博覧会」を開催!地域の文化を受け継ぎ、時代と交わりながら、新たな価値を生み出し続けている久留米絣の魅力に触れてみませんか?絣初心者も挑戦しやすい「MONPE」は3,000本以上を用意。さらに上級者向けには「HAORI(羽織)」と合わせるのもおすすめです。

【会期】2025年7月9日(水)~7月15日(火)10:00~18:00(最終日は17:00閉場)

【会場】大丸福岡天神店 本館8F催場

※長法被(ながはっぴ):6月1日~7月15日の博多祇園山笠期間中に男衆が着用する法被。膝ほどの長さで、紺地に各流・町の名や通りなどを図案化したデザインが織られ、博多帯などを締めます。期間中の「正装」なので、冠婚葬祭や公的な場にも長法被での出席が認められています。

櫛田神社やキャナルシティ博多の最寄り駅。福岡市の地下鉄には各駅にシンボルマークが付いているのが特徴で、櫛田神社前駅のシンボルマークは、櫛田神社の「銀杏(ぎなん)の葉」と、博多祇園山笠の「舁き縄」を組み合わせたデザインです。構内には櫛田入りを行う巨大な山笠を描いた壁画や山笠道具、水法被姿を描いた切り絵のフラッグが飾られています。壁画内には山笠関連情報のQRコードがちりばめられているので、ぜひアクセスしてみてください!

石村萬盛堂

追い山笠の「廻り止め」でも紹介した石村萬盛堂には、7月1日~15日の山笠期間限定の縁起菓子が登場します。酒粕の風味がほんのり香る生地でこしあんを包んだ「祇園饅頭」。包みには櫛田神社のご神紋が入っています。なお祇園饅頭は石村萬盛堂のほか、同じく老舗メーカーの「鈴懸」「松屋」でも作られています。それぞれ原料や味わいに個性があるので、ぜひ食べ比べを楽しんで!

当たり付きの「大黒飴」は、石村萬盛堂の一部店舗で限定販売。約7箱に1つの確率で、かわいい大黒様のミニチュア人形が入っています。

交通規制・臨時列車情報

山笠の期間中は櫛田神社周辺で交通規制が行われますので、ご協力をお願いします。

・西鉄バスは7月12日(土)追い山笠ならし、13日(日)集団山笠見せ、15日(火)追い山笠の3日間、迂回運行を行います。

・福岡市地下鉄、西鉄電車、JR九州は、7月15日(火)の早朝に臨時列車を運行します(西鉄バスの臨時運行はありません)。追い山笠見物は公共交通機関で!

いかがでしたか?博多の町が一年で一番熱くなる博多祇園山笠。締め込み姿の男たちが全力疾走する姿はまさに迫力満点で、見ている方も気持ちが高ぶるお祭りです。歴史ある伝統行事ですが、初めての人でも気軽に楽しめるのが山笠の魅力。写真映えするポイントも満載なので、今年の夏はぜひ博多祇園山笠へ!