小さな情熱を絶えず燃やし続ける「はんのひでしま」

福岡県観光連盟では、「Visit Fukuoka」というインバウンド向けのサイトで、福岡が世界に誇る人々や文化を掘り下げた記事をご紹介しています。そこにアップされている記事は、ぜひ日本・福岡にお住いの方にも知っていただきたい内容です。

今回は福岡市東区の筥崎宮の程近くにある創業91年のはんのひでしまの2代目・秀島徹(ひでしま とおる)さんにインタビュー。はんこの魅力から日本語の奥ゆかしさや日本人の遊び心を伝える職人の想いに迫ります。

創業90年以上、日本一のはんこ店

福岡市東区にある日本三大八幡の一社「筥崎宮」。

参道から少し足を伸ばした通りに、日本一の品数を誇るはんこ店「はんのひでしま」はある。

「あなたのお名前は?」

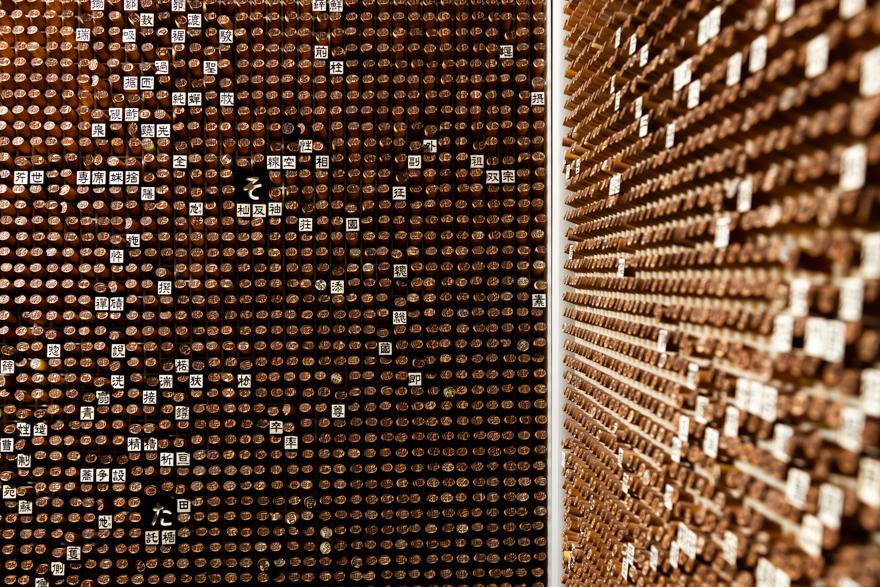

その問いに答えると、店主は使い古されたペンを手に取って手元にあった紙に名前を書く。と、静かにその場を離れ、懐中電灯を手に取った。向かった先は、壁一面につくられた棚。天井に届くほどの高さにまで取り付けられた棚には、蜂の巣のようにぎっしりと約10万本以上のはんこが詰まっている。彼は懐中電灯の光を頼りに、勝手を知っているようにわずか数十秒でお目当ての1本を探し出し、小声で「あった」と呟く――。

1931年、初代・秀島年(ひでしま みのる)が「秀島印舗」として創業。現店主・2代目の秀島徹さんが、先代である父から屋号を受け継いだのは、1972年、25歳。機械彫りが一般化してきた頃だった。物心がついた時から彫刻刀を持ち、父の姿を見ては技を盗んでいた徹さんは、機械で大量生産できるものではなく、自分が好きな手彫りの技術を追求したいと考えるようになる。事業の柱を、はんこをデザインするメーカーに据えた。

日本伝統文化のひとつである「はんこ」にまつわる歴史を調べていくなかで、みるみるその魅力に取り憑かれていく。

文字よりも、紙よりも先に誕生していたアイテム

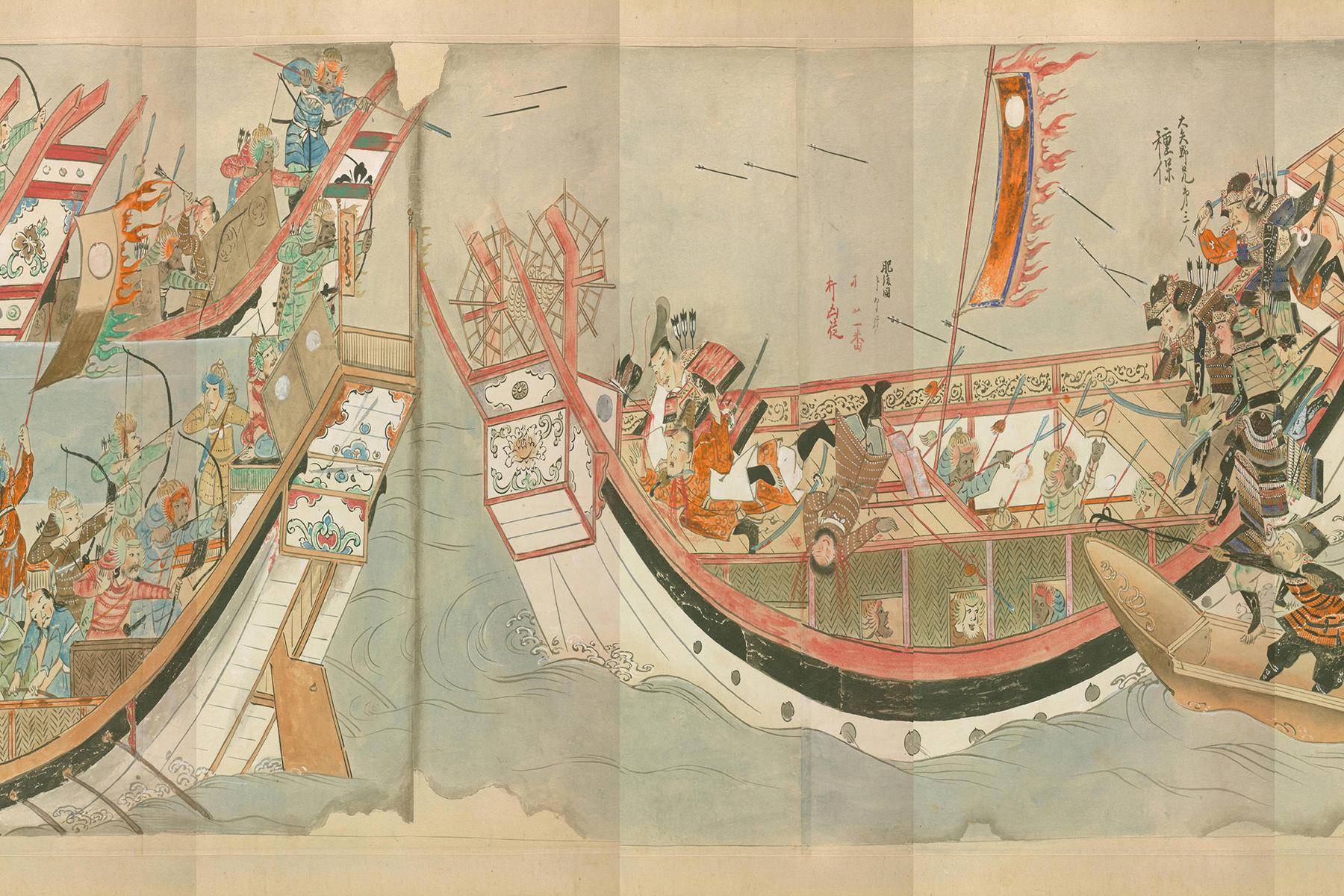

はんこの起源は紀元前3500年頃、メソポタミア文明に遡る。世界最古の古代文字「楔形文字」が発見される500年以上も前から、「円筒型印章」と呼ばれるはんこが護符の意味合いを込めて使われていた。その後、アフリカ、ヨーロッパ大陸を北へ渡り、シルクロードを伝わって中国へ。中国では「蝋石」という加工に優れた印材が豊富に採れた。また、独自の漢字文化と紙の発明、朱肉の原料の発見により、はんこ文化が飛躍的に発展。いつしか時の権力者たちが己の名を残すための手段の一つとして、あらゆる作品や書物に印を刻むことが当たり前となる。それらの一部が奈良時代(710年〜784年)に日本へ。

日本は当時、現在の京都府に「平城京」という都が置かれ、天皇を中心とした政(まつりごと)だった。煌びやかな貴族文化が花開くなか、貴族や官人の冠位を示すものとして用いられたのがはんこである。当初は本来の目的では使われず、紐で腰にくくりつけて下げて持ち歩くという富を象徴するアクセサリーだった。後に、僧侶や文人の間ではんこが流行り、印影のデザインとともに芸術的な発展をみせる。

はんこが日本でより一般的になったのは1871年。政府から発令された「印鑑登録制度」が大きなきっかけとなった。「印鑑登録制度」とは、公的機関が氏名や住所、性別などの情報とともに個人の印影を管理するもので、不動産の売買やローンの組み立てなど本人確認が必要な重要な契約時により信憑性の高い照合をするために用いられる。これらの新制度導入と同時に、それまで苗字を名乗れなかった身分の者たちが解放され、自分と他者を判別する証として「実印」と呼ばれるはんこを手にするようになった。

日本人の遊び心から発展した名前のおもしろさ

「苗字なんて、『田中A』、『田中B』……と同じようなものでもよさそうですが、結果的に10万種類以上にも細分化されたというのがおもしろいですよね」と秀島さん。ここまで個性豊かな苗字が生まれた背景には、日本語特有の3つの言語「漢字」「ひらがな」「カタカナ」がある。その組み合わせや音の響き、意味合いから新しい言葉をつくる過程を愉しんだ。すでに俳句や短歌、川柳など、言葉の美しさやあそび心を表現する方法が、文化の一つとして根付いていたこともヒントになったのではないかと推測されている。

数々の言葉遊びから生まれた苗字。その成り立ちに思いを巡らせるのも浪漫だ。日本の地名や職業から由来して名付けられたもののほか、「辺銀(penguin)」さん「猫屋敷(nekoyashiki)」さんなどの珍名も数多く誕生した。

数多ある公式の申請書への書き間違えや役所の担当者の読み間違えがそのまま正式な苗字として登録された人もいる。珍しい苗字となると、そのはんこも一般的な店では販売されていないため、特注で作らなければならない。

秀島さんはこうしたニッチな苗字に興味を持ち、40年ほど前からさまざまな苗字のはんこをそろえはじめた。

どんなお客さんも待たせたくない――。

その一心で、辞書はもちろん、新聞、テレビ、書籍、マンガ、電話帳まで。見たことのない苗字を求めて毎日、あらゆる媒体に目を通した。紙とペンは常に手元に。来店した人に苗字を尋ね、書き留めていくのもいつの間にかルーティンになったという。あまりに珍しい苗字に出合うと、実在するかを確認するため、役所に連絡。実在すればはんこを作り、商品のひとつとして追加した。誰からかオーダーがあったわけでもなく。

最近では、「苗字研究家」としてメディアに多数出演。全国にいる珍名の持ち主が秀島さんの店を毎日のように訪れるという、いとも不思議なスポットになっている。

職人技が魅せる手彫りの刻印の魅力

ただ苗字が書かれたはんこを作るだけなら、機械でもできる。誰よりもそのことを知っているからこそ、秀島さんは苗字や名前のルーツを辿って物語のあるはんこをつくるデザイナーとしての矜持を忘れない。

製作に入ると、まずは依頼人の名前を墨と筆で下書き。書体のイメージが固まったら印材に簡単な版下を書いて、自身で鋼を打ち作った篆刻刀を手に取る。基本動作は「押す」「引く」「叩く」。彫り始めるのはどこからでもいい。全体重を刀先の1点にかけるように力を強く入れる箇所があれば、1mmを100等分にするほどの微妙な力加減で繊細に彫る箇所もある。1箇所でも失敗したら最初からやり直す。まるで命と魂を吹き込むかのように彫り進めていく。作業場は彼の息づかい一つさえも緊張感に包まれていた。

彫刻の作業を終えたら、朱肉をつけて押印する。聞けば、印影をきれいに浮き上がらせるようになるまでには2年の修行が必要だという。微調整を繰り返し、納得いく仕上がりに完成する頃には篆刻刀が熱を持ち、腕からは一気に力が抜ける。

はんこづくりに従事して半世紀。

74歳になる今日も大作の一本を彫り終えた時には、数時間は手が痺れているという。

完成したはんこの印面を覗くと、精巧さのなかに手彫りならではの味わいを見て取れる。まるで依頼人の人柄を映し出しているような、まさに世界に一つだけの芸術作品。そのデザイン性の高さから数々の書家や画家、力士などの著名人のほか、外国の要人からの依頼も1,000本以上手がけてきた。

「同じ音の漢字を当てて無理やり名前にするのではなく、必ずその方の雰囲気やイメージに合う言葉や縁起のいい漢字を使ってデザインします。はんこの持つ魅力は、言葉や文字そのものですから」

その言葉からは、手彫りでのはんこづくりを通じて日本語の魅力を伝えようとしている秀島さんのただならぬ思いが感じ取れた。

日本らしい「はんこ文化」を刻み続ける

近年、新型コロナウイルスの感染拡大防止やデジタル時代の観点から、日本では行政手続きや内部文書の押印廃止(ハンコレス)が進んでいる。これらの現状を踏まえ、はんこの需要低下について秀島さんに意見を尋ねると「公の場で使われてきた実用印は、あと15年ほどで消えるでしょう」と冷静な答えが返ってきた。これから求められるはんこは、かつての日本で繁栄してきた芸術的なかたちを帯び、本来あるべき意味合いへと変化していくという。

「かたちは変わっても日本の文化としては残り続けるし、残していかないといけない。一本作れば愛着が湧いてずっと使い続けたくなるようなはんこをこれからも作っていきたい」と秀島さん。日本の伝統として残り続けていく背景には、その文化を守るために真摯に刻み続ける職人の強い思いと研ぎ澄まされた唯一無二の技があった。

プロフィール

はんこデザイナー 秀島徹

福岡県福岡市出身。はんのひでしまの2代目。

はんこデザイナーとして、デザインから彫刻までを一貫して制作する。

■はんのひでしま(株式会社秀島彫刻工業)

所在地:福岡市東区箱崎1-36-38

電話番号:092-651-3085

English version : Keeping a tiny passion alive…(Visit Fukuoka)

インタビュー・テキスト:新本 菜月

翻訳:シュワルツ アーロン

写真:加来(杉)和博

ディレクション:株式会社チカラ

公開日:2021年11月30日

最終更新日:2023年1月27日