田主丸・虫追い祭り

たぬしまる・むしおいまつり

次回は2028年開催!全国唯一の形式が残るユニークな祭り

田主丸・虫追い祭りは300年以上の歴史があり、久留米市「筑後川遺産」にも登録されています。

この祭りは、3年ごと11月中旬に行われます。江戸時代から昭和30年代まで行われた地元の行事を農協若手組織(現・JAにじ田主丸地区)が復活させ、2025年で48年目を迎えます。稲の害虫を追い払う虫追い行事は全国にあれど、高さ3mの武将人形をぶつけあい、20名以上で担ぐ大馬が大暴れするのは田主丸だけと言われています。

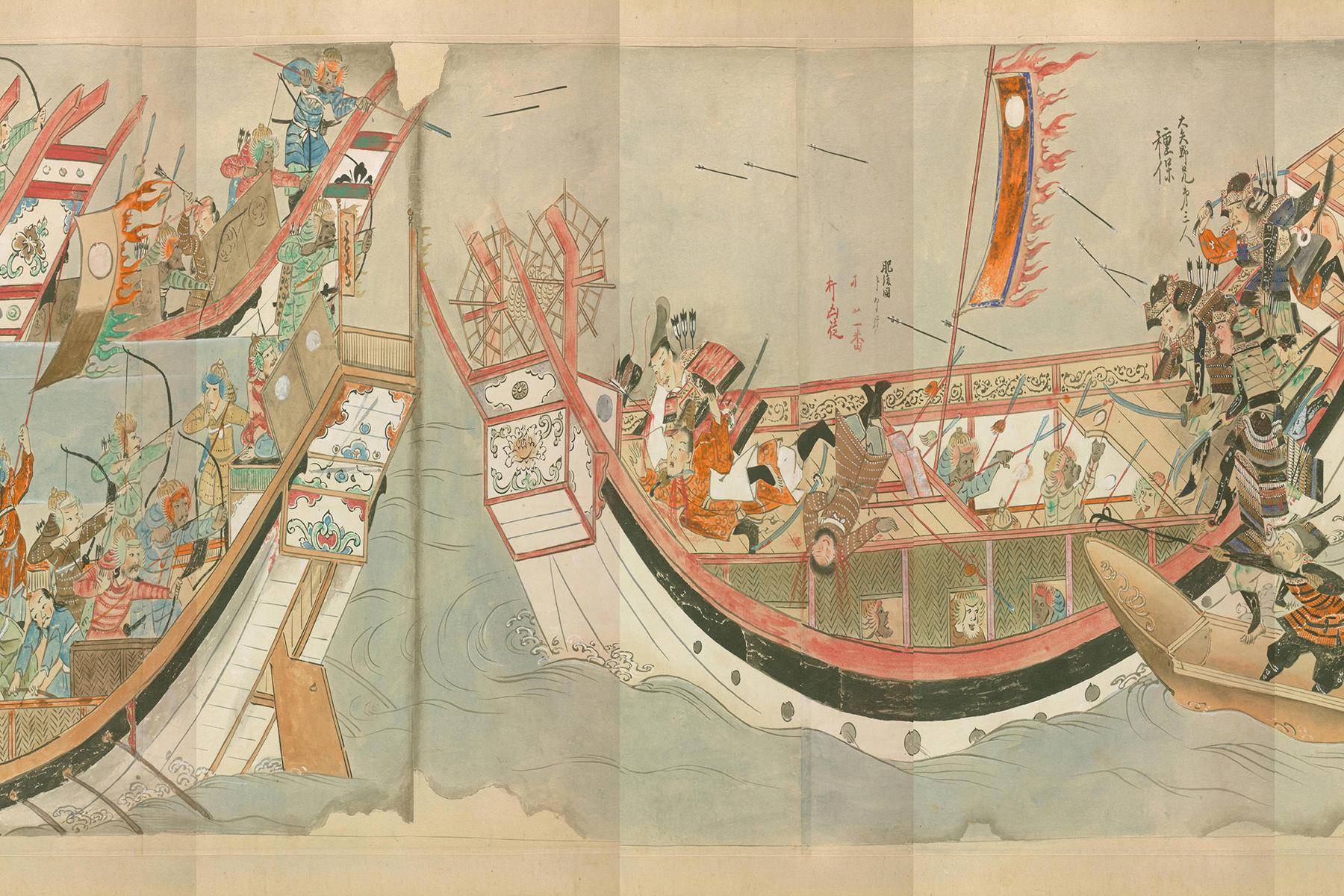

「平家物語」の篠原合戦に登場する斉藤別当実盛と手塚太郎光盛が武将人形で、実盛は、実盛の馬が稲株につまずき転んだところを光盛に討ち取られたため、死んだ実盛が害虫「サネモリムシ」に化して稲を食べる、という言い伝えが祭りの起源とされています。実盛の武将人形も「サネモリムシ」と呼ばれます。

虫追いの本来の目的は、村民総出でたいまつの行列を組んで田をまわり、たいまつに集まる害虫を焼き払うことでした。その行列に実盛や馬の藁(わら)人形を登場させる地域もありましたが、田主丸ではそれが人形芝居のような形に発展しました。祭りでは、1体の人形を、6人の担ぎ手が協力して、人形浄瑠璃のように手足を動かして踊らせます。踊りの最後は、早鐘と太鼓が乱打される中、支えの竹が折れるほどの勢いで2体の人形がぶつかり合います。人形が絡み合ったまま倒れると、実盛の大馬が「そこどけそこどけ」とばかりに走り抜けます。

祭りの準備は10月から始まり、人形は毎回新たに作ります。一方、大馬は農協が行事を復活させた昭和52年(1977年)からの物を修繕して使います。11月に入ると、早朝練習で2週間みっちりと人形・馬の重量と操り方を体に沁み込ませます。そして本番当日の朝7:30。100人前後が田主丸天満宮で出陣式を行い、そこから一日かけて保育所や田主丸中心街など町の各所をめぐります。祭りの最後は、夜の巨瀬川で大合戦を繰り広げます。

地元の田主丸小学校でも、地元の伝統行事を継承するため、昭和59年(1984年)から毎年、運動会で子ども虫追い祭りを披露しています。

その見どころや歴史など虫追い祭りの詳しい情報は公式サイトをご確認ください。

写真もたくさん紹介されていますので、久留米市公式サイトの冊子「田主丸・虫追い祭り覚書」もぜひご覧ください。

基本情報

| 住所 | 福岡県久留米市田主丸町内・にじの耳納の里(うきは市吉井町福益130-1) |

|---|---|

| 電話番号 | 0943-75-4200(JAにじ 営農部) |

| 開催日 | 2025年11月22日(土) |

| 営業時間 | 2025年11月22日(土)当日スケジュール 【午前】 7:30~8:15 田主丸天満宮 神事・出陣式(境内は立入り不可) 8:30~12:30 田主丸各所の保育施設(園内立入り不可) 【昼の部】 13:40~ 田主丸中央商店街・月読神社(商店街練り歩き/合戦は神社で14:10頃から) 15:45~ にじの耳納の里 【夜の部】 18:00~19:00 巨瀬川 中央橋たもと 川中の大合戦 ・JR田主丸駅から:北へ徒歩約5分 ・田主丸中央バス停から:東町交差点を右折すぐ。徒歩約3分 |

| 駐車場 | あり(久留米市田主丸総合支所駐車場) |

| ウェブサイト | 「祈る、田主丸。」虫追い祭り紹介 虫追い祭りFacebookページ 久留米市公式サイト「田主丸・虫追い祭り覚書」 |

※施設情報が変更される場合があります。最新情報は各公式サイト等をご確認ください。

- エリア

- 筑後エリア

- カテゴリー

- 祭り・伝統行事