八女民俗資料館

やめみんぞくしりょうかん

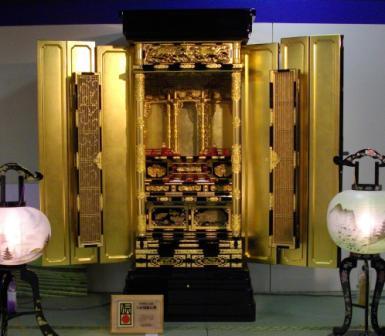

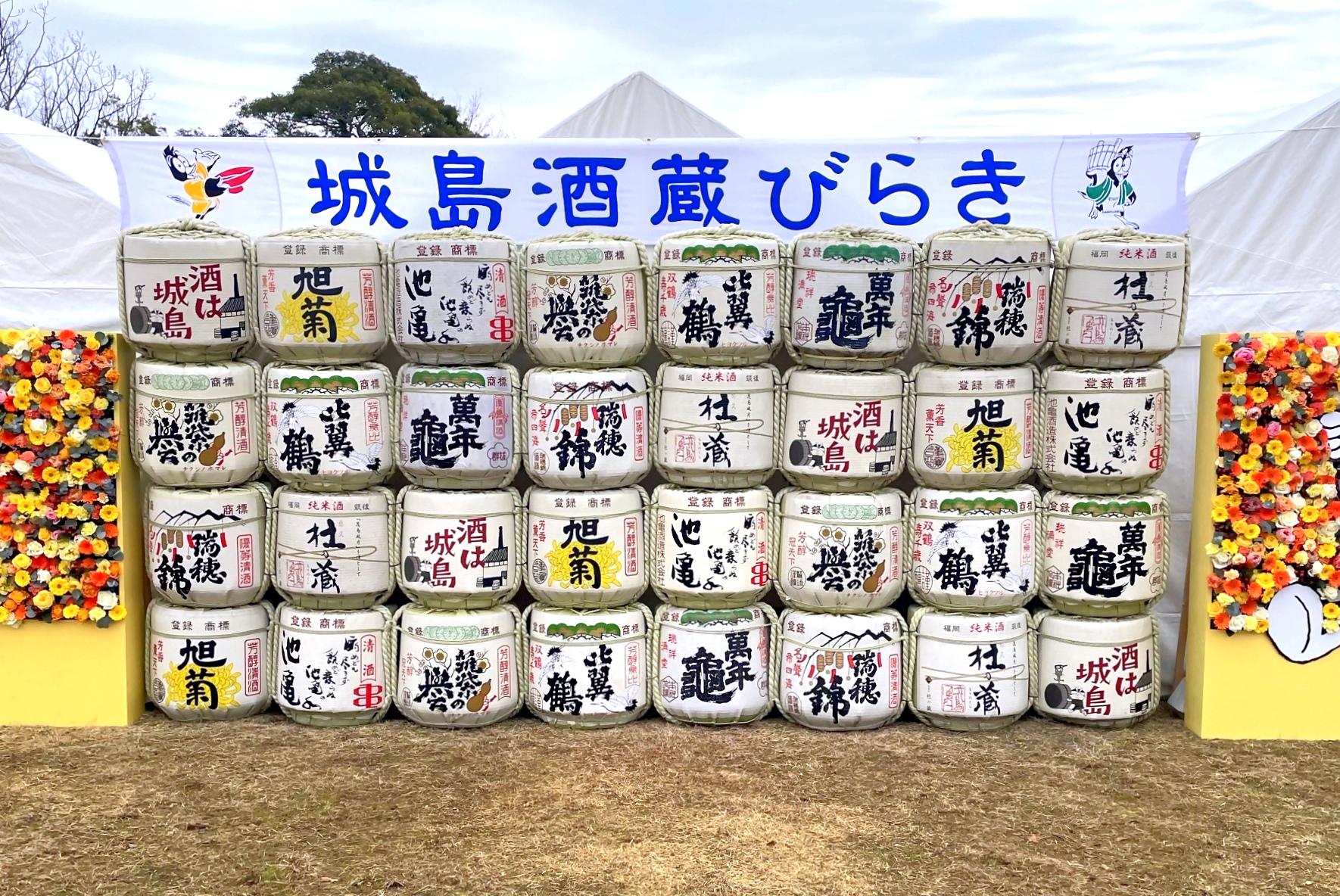

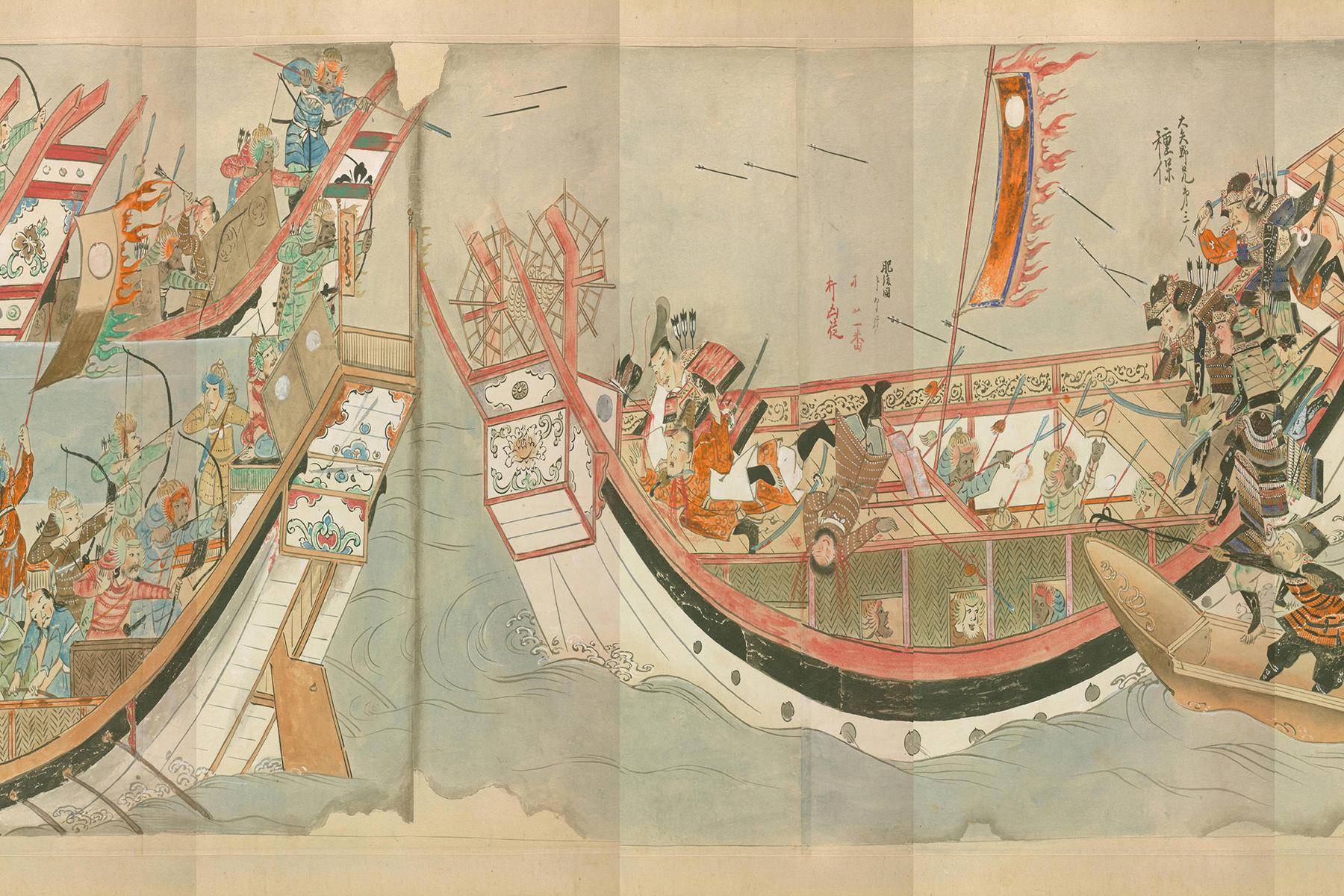

八女市には福島の燈籠人形に見られるように、江戸時代から受け継がれた伝統工芸に根差した歴史があり、その遺産ともいえる貴重な民俗資料も、昨今の急激な社会構造の変化の中で失われてきています。

このため、八女民俗資料館は、失われつつある貴重な民俗資料を収集し、八女地方の民俗と伝統文化が一目でわかるように、系統的に展示・保存することを目的に1989年(平成元年)11月23日開館しました。

基本情報

| 住所 | 福岡県八女市本町2番地の123の2 |

|---|---|

| 電話番号 | 0943-22-3545 |

| 営業時間 | 9:00~17:00 |

| 定休日 | 毎週月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日にあたる時は、その翌日)、年末年始(12月29日~1月3日) |

| アクセス情報 | 西鉄バス・堀川バス「福島」下車 徒歩約10分 |

| ウェブサイト | 関連サイトはこちら |

※施設情報が変更される場合があります。最新情報は各公式サイト等をご確認ください。

- エリア

- 筑後エリア

- カテゴリー

- 美術館・博物館・資料館

![Craft Inn 手 [té]](https://www.crossroadfukuoka.jp/storage/tourism_attractions/15962/responsive_images/39DXV1iO0F904u5FgJo9s3M0Z3Ln1LTucQfruTpT__1756_1171.jpg)