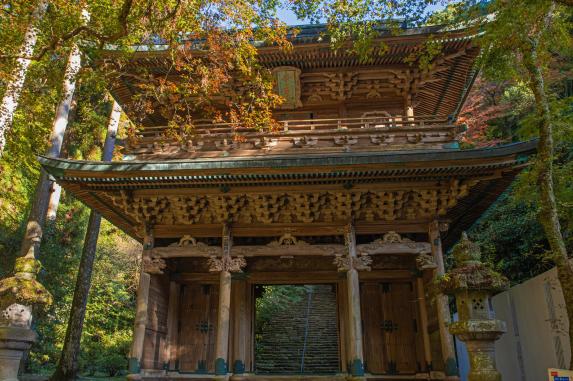

清水寺(みやま市)

きよみずでら(みやまし)

天台宗の開祖、最澄によって開かれた古刹。大同元年(806年)に唐からの帰朝の折、最澄がねむの木で千手観音像を刻んだのが始まり。安産、縁結び、子授けの観音さまとして知られています。

山門は県指定文化財で、延享2年(1745年)、柳川の6代藩主・立花貞則公が建立したもの。当時の建築技術の粋を集めて作られ、2Fの内部は見事。文殊菩薩、釈迦如来、四天王などが祀られています。朱塗りの三重塔は県指定文化財で清水寺のシンボル。天保7年 (1836年) に大阪の四天王寺の五重塔を手本に完成しました。

境内にある乳父観音は、最澄の弟子の慈覚大師が嘉祥元年(848年)に観音様を祀ったことに始まり、乳飲み子を抱えた母親が母乳が出るようにと祈願する場所としても知られ、乳房を形どったものを奉納するとお乳の出が良くなると言われています。

基本情報

| 住所 | 〒835-0003 福岡県みやま市瀬高町本吉1119-1 |

|---|---|

| 電話番号 | 0944-63-7625(清水寺(寺務所)) |

| 駐車場 | あり |

| アクセス情報 | 九州自動車道「みやま柳川IC」から約5分 JR鹿児島本線「瀬高駅」からタクシーで約10分 |

| ウェブサイト | 関連サイトはこちら |

※施設情報が変更される場合があります。最新情報は各公式サイト等をご確認ください。

- エリア

- 筑後エリア

- カテゴリー

- 神社・仏閣